たまには部活のない日だってある。補修作業で体育館が使えない日だったり、学校行事の当日だったり、テスト期間だったり、理由は様々。それは紛れもない休息日だけど身体を全く動かさないのは何となく居心地が悪い。オーバーワークは禁物だけど、適度な運動は生活の一部だ。少なくとも、黒尾はそう考えていた。

今日はテスト前日ということもあって、寄り道せずに真っ直ぐ帰宅した。一度は勉強机に向かったものの、夕飯まで机に齧り付き続ける……ような集中力はなく、日課であるロードワークのため家を出た。幼馴染は誘ったところで眉間に皺寄せて拒否するだろうから、いつも通り一人で走り込む。住宅地を抜けて河川敷を通り、少し離れた何もない公園へ。昔はたくさんの遊具があったのに、全て撤去されてしまっている。今は幾つかのベンチが残るだけだ。日の暮れかけたこんな時間ではボール遊びをする子どもも居ない。それどころか変質者が現れてもおかしくない夕暮れだ。

そこまで考えて、黒尾は過去同じようにロードワークに出ていた際に職務質問を受けてしまったときのことを思い出して気が重くなった。身長190cm近い男がフードを被りうろうろしていたら怪しまれるのは客観的に見れば致し方ない。学校ジャージでなく、家用の黒いジャージだったことも悪かったと思う。それでも、いたいけな男子高校生を捕まえてそりゃあないんじゃないか、と言いたかった。その翌日は酷いものだった。たまたま研磨に目撃されていたらしく部活メンバーに大爆笑されたのだ。つーか見てたなら助けろよ、と黒尾が訴えれば研磨は「やだよめんどくさい」と返した。彼の幼馴染はそういうやつだった。

幸いだったのは見られたのが一応は後輩である研磨だったことで、風評被害は部内に留まった……とはいかなかった。部活メンバーにはクラスメイトである夜久が居たからである。言うなよ言うなよ誰にも言うなよ、と念を押したにも関わらず、夜久が翌日の教室で真っ先に口を滑らせたのは黒尾が好きな女のコだったのだから酷いとしか言いようがない。けれど、それをきっかけにその日彼女との会話が弾んだので1mmくらいは夜久に感謝してもいい、と黒尾は考えていた。

公園のベンチでそんなどうでもいい回想に浸り時間を費やした。どうにも、すぐに帰ってまた机に向かう気になれない。それでもいつまでも休憩しているわけにはいかないだろう、と黒尾は重い腰を上げる。

さて行くか、と屈伸したところで、背中に予想外の衝撃を受けて地面に手を着いた。

「うぉっ!?」

目を輝かせた、荒い息遣いの黒い犬。持ち主の居ないリードをずるずると引き摺っている。どうやら、こいつに飛びかかられたらしい。

「お前、どこから……」

土を払いながら立ち上がれば、犬は何が嬉しいのか黒尾の周りをぐるぐると回った。

「────クロ!」

黒尾が名を呼ばれた方向へ視線を向けると、息を切らして走って来たのは、みょうじなまえだった。先ほど考えていたばかりのクラスメイトだ。いつも結い上げている髪を下ろし、制服じゃなくて私服。それだけでこうも雰囲気が変わるものか。それでも黒尾はすぐに彼女だと気が付いた。なまえは黒尾を認識すると目を丸くした。そして、その足元についた土汚れを見て顔を真っ青にしてしまった。

「くっ、黒尾くん!? ……クロ!?」

なまえは黒尾と犬を交互に見て、まさかまさかと狼狽えている。彼女の想像する通り、この犬に飛びかかられたのだけれど黒尾にとってそれは大したことではなかった。頭を下げる彼女に気にするな、大丈夫だ、と伝える。「本ッ当、ごめん!」

「良いって」

「クロ、こら! 大人しくして。……ごめん、まだ躾中なの」

犬は叱られて分かりやすく落ち込んだ顔を見せた。かと思えば、離せばすぐにでもまた走り出しそうである。全く落ち着きがない。リードを掴まれて手繰り寄せられ、自由に走り回れないよう抑えられている。聞けば、犬が家族になってからまだ日が浅いらしく、散歩に出るようになったのも最近らしい。道理で遭遇したことがないはずだ。最寄駅が同じであることには気が付いていたけれど、こうして放課後や休日に出くわしたことはこれまでない。

「でも、相手が黒尾くんで良かったぁ。小さい子どもだったら大事になってた」

「そーそー。大きい黒尾クンは大丈夫ですよ」

黒尾がおどけて見せるとなまえはおかしそうに笑った。その笑顔に心臓が高鳴る。相変わらずよく笑う。いつもにこにことしているので、つられて頬が緩むのだった。そして、くるくると表情が変わるのだ。クラスメイトのたわいない冗談で笑い、悪戯をされて頬を膨らませ、授業で教師に問題回答役を指名されたときは焦って面白い形の眉をつくっていた。自習ビデオ代わりの古い映画で泣いていたこともあった。その日書かされた感想用紙に、黒尾は『面白かった。泣いた』みたいな小学生の作文より酷い感想を書いて提出したので教師から後日やり直しを言い渡された。夜久からはどーせ寝てたんだろ、と笑われたが何のことはない、映画なんて全く頭に入らず彼女の横顔ばかり見ていたからだ。面白かったのに観てなかったの?と話しかけてくれた彼女に映画のストーリーを教えてほしいと乞うた。どんな物語に、どう感じて、どうして泣いたのか知りたかった。

この犬は、自分より多くの彼女を見ているのだろうか。少し羨ましい、と黒尾はそう思った。

「……その犬、クロって言うんだ?」

「う、うん。黒尾くんとお揃いだね」

「ソーデスネ」

「何で敬語なの」

「そいつが叱られてると自分が叱られてるみてぇ」

「えっ、ああ、そっか!」

黒犬もといクロは主人を待つことに飽きたのか、なまえが手に提げている小さい荷物を引っ張り何やら訴えている。

「なぁに、クロ。あ、ボール?」

もう仕方ないな、と言ってなまえが野球サイズのボールを取り出すと、クロは分かりやすく目を輝かせて一声鳴いた。そして彼女が「行くよ、ほら!」と掛け声と共にボールを放ると嬉しそうに走り、落ちていったソレを上手にキャッチして戻ってくる。クロからボールを受け取ったなまえがまた同じように投げる。それを何度か繰り返した。

「よしよし、いいこだねクロ……ふふ」

戻ってきたクロの前に蹲み込み、その頭を撫でる姿を見つめていると、視線が刺さったのか、ふいに顔を上げたなまえと目があった。羨ましそうに見ていたことを見透かされたか。誤魔化すように、口を開く。

「あー……クロ、って紛らわしいから呼び方変えまセン?」

「そんな簡単に名前変えられないよ」

「そーじゃなくて。俺の呼び方」

きょとん、とした顔をつくり、ゆっくり立ち上がったものの顎に手をあてて何やら考え込んでしまった。

「黒尾くん、じゃなくて……黒尾? まさか黒尾さま!?」

「わざとかよ。 ……俺の名前、鉄朗クンって言うんですケド」

ばっと見上げられて、思わず顔を逸らす。視界の端、「え」の形に口を開けて固まってしまったなまえが映る。やっぱり早まった発言だったかもしれない。当たり前だ。クラスメイトの誰もが名前で呼んでいるというならともかく、幼馴染ですらあだ名で呼ぶのだ。

じわじわと羞恥が込み上げる。頼む、なんでもいいから何か言ってくれ。いや、何でもよくはない。出来れば良い返事がほしい。無理なら冗談にしてほしい。いっそ待たずに冗談だよ、と言ってしまおうか。ちらり彼女を見るとまだ固まっている。

黒尾が耐えきれなくなる寸前、彼女はようやくその硬直を解いた。

「呼べないでしょ……。か、彼女みたいじゃん」

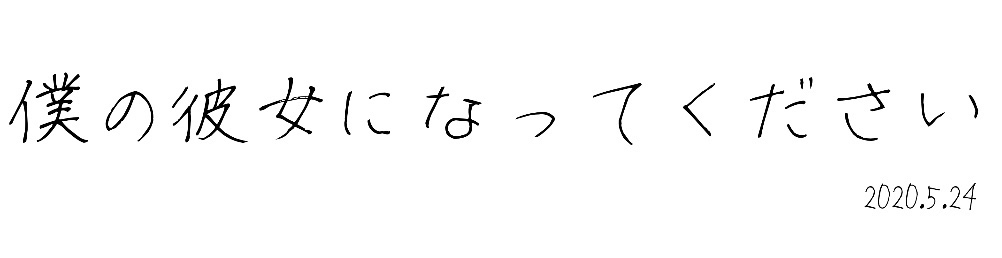

「彼女になれば良くねえ?」

「え」

黒尾の言葉が冗談か本気か測り兼ねたのだろう、なまえもどちらともつかぬ探るような返しを選んだ。けれど間髪入れず黒尾がやり返したものだからもう逃げられはしない。再び返答に困るようなことを言って申し訳ない、とは黒尾も自覚していた。

顔を赤くしてこちらを見上げる姿があまりに可愛かったから、もしかしてを期待してくれてるんじゃないかと思わず口を滑らせた。そんな風に潤んだ視線を向けるからだ、と責任転嫁する。けれどこの場で明確な答えを求めるのは得策ではない気もしてきた。当然のように再び沈黙が訪れていたからだ。悪くてフラれる、良くて考えてみますパターンなら、ここは彼女が結論を出す前に「考えてみてほしい」と今日のところは話しを切るのが賢い選択じゃないだろうか。そんなことを悶々と考えた。童貞じゃあるまいし、まだるっこしい。そう思うのに、口は上手く開かない。

「て、鉄朗くん」

「なに」

ハイ、何ですか鉄朗くんですよ。そんな風にいつも通りの軽口で返したかったのに、口下手にも程がある。まさか本当に呼ばれるとは思っていなかったのだから仕方あるまい。俯く彼女が続ける言葉を待った。

暫く大人しくしていたクロが再びそわそわと動き出し、なまえの手からボールを奪い取ったので、良いところなんだから邪魔をするんじゃない、とばかりにそのボールをなまえが投げるより遥か遠くへ放った。俯いたままの彼女へ再び視線を向ける。なまえはおずおずと顔を上げた。本人に自覚はないのだろうけど、身長さがあるので絶妙な上目遣いになる。その小さな口が紡ぐ言葉を聞き逃すまい、と少しだけ顔を寄せた。

「………か、彼女にしてくれますか」

彼女にしてくれますか。

それが一体、どういった意味を持つ日本語だったのか理解するのに数十秒を要した。コートの中では一瞬のうちに状況を把握して何手も先を考えて手足を動かすことが出来るのに、外ではどうにも上手く動かせない。時折、脳への酸素の送り方が分からなくなる。たっぷり考え込んで、ようやく事態を理解し始めた。息を吐き出して、吸い込む。全身に回っていた緊張が両手分だけ溶けて、とりあえず顔を覆った。勢いに任せた僥倖か、日頃の努力の成果か、すぐには判断がつかない。それでも、どうやら幸運な結果を得られたらしいことは分かった。

「あー……よろしくお願いします」

見合わせた顔は同じくらい赤かった。次に口を開くのはどちらか、と探っているところ、ゆっくりしてくればいいのにクロは早々に戻ってきた。もっと遊べ、とばかりに一鳴きしてぐるぐると回っている。仕方ねえな、とひっくり返して腹を撫でる。照れくささを誤魔化すためにクロを利用した。彼女も同じ気持ちだったのか隣に蹲み込んでクロに話しかけている。そんなことをしている場合ではない、もっと二人で話すべきことがあるだろう、と思うのにぎこちなく過ごすばかりだった。そうこうしている内に傾いていた夕陽は完全に沈み、夜が訪れていた。

そろそろ彼女を帰さなくてはならない。せめて家まで送るくらいは許されるだろうか。道中に話すくらいは。さて何から話そうか。どこか遊びにでも誘おうか。

そんなことで頭がいっぱいの黒尾は、明日からテストであるという現実をすっかり忘れていた。デートに誘ったところで「テストが終わったらね」と返されて、果たして今から帰って勉強が手につくだろうか、と頭を悩ませる羽目となる。